Wir sind arabisch, deutsch, afghanisch, wienerisch, dunkelhäutig, hellhäutig, schwarzhaarig, rothaarig, blond, grünäugig, braunäugig, agnostisch, muslimisch, buddhistisch, christlich, atheistisch. Aber an erster Stelle sind wir Mensch.

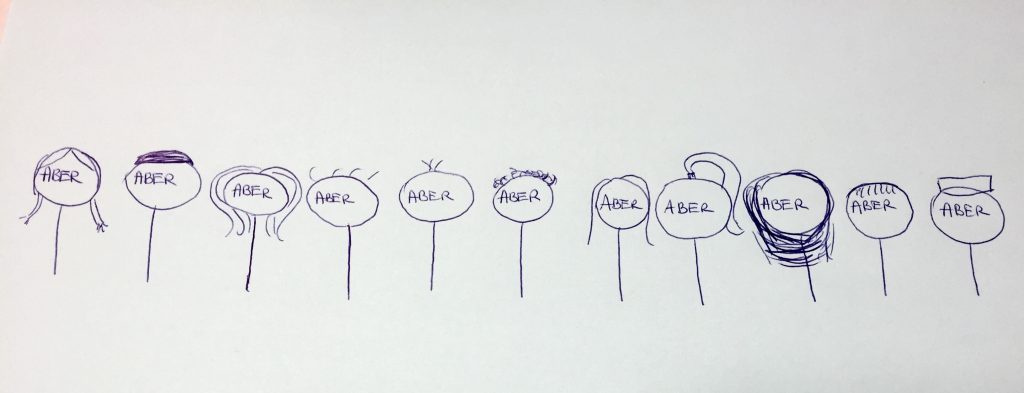

„Wenn das Wörtchen aber nicht wär’ …“

Dies denken sich bereits Kinder im jungen Alter. Warum? Weil sie erfahrungsgemäß wissen, dass im nächsten Nebensatz eine Einschränkung des vorher Versprochenen folgt. Klassische Sätze, bei denen Kinder sofort die Augen rollen, lauten zum Beispiel:

- „Wir gehen mit dir in die Eisdiele, aber du darfst nur das gesunde Fruchteis bestellen“ oder

- „Wir gehen zum Spielplatz, aber davor machst du deine Hausaufgaben und wiederholst den Stoff der letzten Woche.“

Doch nicht nur Eltern bedienen sich freudig und vermutlich viel zu oft dieser kleinen, scheinbar harmlosen Konjunktion. Generell ist unter Erwachsenen in der heutigen Gesellschaft dieses Wörtchen sehr weit verbreitet und auch viel zu häufig in Gebrauch. Auf meine Herkunft angesprochen, begegne ich dem aber meiner Mitmenschen sehr oft. Viel zu oft.

Ich bin anders.

„Du bist Afghanin? Aber so siehst du gar nicht aus!“

“Wie sehen denn Afghanen aus” geht es mir daraufhin oft durch den Kopf. Gibt es so etwas wie einen afghanischen Prototyp? Dunkler Hautton, dunkle Haare, dunkle Augen?

Zugegeben, selbst meine Landsleute sind erstaunt über mein “Nicht-Afghanisches”, für sie „exotisches“ Aussehen. Mein Teint ist heller, meine Haare hellbraun und meine Augen gehen ins Grünliche. Optisch könnte ich also locker als Südeuropäerin durchgehen, wobei auch vielen mein sogenannter „Migrationshintergrund“ gar nicht auffällt. Dennoch identifiziere ich mich stolz mit meiner afghanischen Herkunft, obwohl ich bisher noch nie afghanischen Boden betreten habe. Dieses aber zieht sich bei mir jedoch noch weiter, nämlich dann, wenn ich meine Religion erwähne.

„Wie, du bist Muslima? Aber das merkt man bei dir gar nicht!“

Wieder eine Aussage, die sowohl ein aber als auch ein vorgefertigtes Stereotypenbild enthält. Daraufhin werden dann oft Sätze nachgeschoben, wie: „Du bist zwar Ausländerin, aber solche gut Integrierten haben wir gerne bei uns im Land.“

Ausländer, Flüchtling, Integration, Islam.

Schlagworte, die ohne diese Konjunktion im heutigen Weltgeschehen unvorstellbar sind. Ein weiteres Thema, das mich, Kind von ehemaligen Geflüchteten, betrifft, ist der zunehmende Gebrauch des aber mit der steigenden Zahl der ankommenden Flüchtlinge. Trotz der außerordentlich großen Hilfsbereitschaft vieler kann man auch ein breites Raunen innerhalb der Bevölkerung wahrnehmen. “Willkommenskultur” gepaart mit Skepsis und Bedenken.

- Wir heißen die Flüchtlinge willkommen, aber nur, wenn sie sich nach unseren „europäischen Werten“ richten.

- Wir stellen ihnen Unterkünfte zur Verfügung, aber auch nur, wenn sie nicht dauerhaft bleiben.

- Wir dulden sie bei uns, aber nur, wenn ihre Familien aus ihrem Heimatland nicht nachziehen.

Ihre Heimatländer, sei es Libyen, Syrien, Irak oder Afghanistan, sind durch die politischen Fehlentscheidungen westlicher Mächte in den letzten Jahrzehnten in einen solch katastrophalen und instabilen Zustand geraten, dass ein Leben in diesen und vielen anderen Ländern in Nordafrika und im Mittleren Osten undenkbar und die Flucht der einzige Ausweg aus dem ewigen Elend darstellt. Da haben Sätze mit wenn oder aber schlichtweg keinen Platz.

Ich bin verwirrt.

Das Wort „aber“ ist allerdings sehr facettenreich und vielbedeutend. Es muss nicht nur in einem Satz eine Einschränkung einleiten, sondern kann auch als grammatikalisches Partikel Beschwichtigung ausdrücken. Verfolgt man das aktuelle politische Geschehen, merkt man jedoch, dass diese Beschwichtigung oft in eine verkehrte und gefährliche Richtung gehen kann, nämlich dann, wenn rechte Aussagen und Parolen aufgelockert werden und so rechtspopulistische Parteien an Macht gewinnen. Dies ist nicht nur in meiner Wahlheimat Österreich, sondern mittlerweile auch in vielen anderen europäischen Ländern zu erkennen. Besorgniserregendstes Beispiel hierzulande ist der enorme Zuwachs der FPÖ.

- Aber, aber, versuchten viele anfangs die fremdenfeindlichen und diskriminierenden Äußerungen der Parteimitglieder abzuschwächen.

- Aber sie sprechen doch nur Missstände an.

- Aber sie wollen doch nur polarisieren.

- Aber sie meinen es doch gar nicht so.

- Aber im Grunde haben sie ja nicht ganz unrecht.

Ist die anfängliche Skepsis einmal überwunden, wird aus Beschwichtigung Zustimmung und aus Zustimmung werden Wähler. Aber sie machen rechtes Gedankengut und Xenophobie salonfähig, denke ich mit großem Unbehagen. Denn aus rechten Gedanken wird Hass, aus Hass werden Taten, auf Taten folgen Angriffe, aus verbalen werden körperliche Angriffe.

Ich bin wütend.

Der Alltagsrassismus in der Bevölkerung wächst und längst hat er Bomberjacke und Springerstiefel abgelegt und tarnt sich in gutbürgerlichen Kreisen, in der Mittelschicht und selbst unter Akademikern. Kurz nach jedem terroristischen Anschlag, der irrtümlich unter dem Deckmantel des Islam verübt wird, kippt die Stimmung in der Gesellschaft und wir heimischen Muslime, die wir uns stets an die Regeln halten, Steuern zahlen, uns in die Gemeinschaft mit einbringen, und als Teil der Gemeinschaft verstehen, werden plötzlich mit großem Argwohn betrachtet, als seien wir die Drahtzieher des Verbrechens oder hätten irgendwelche Sympathien für die Attentäter. Dass der moderate Islam, den der überwiegende Teil seiner Anhänger so auslegt, allerdings Frieden propagiert und Mord als eine der größten Sünden erklärt, wird leichtfertig ignoriert. Es ist einfacher, mit dem Finger auf einen vermeintlichen Sündenbock zu zeigen, auf den bösen Muselmanen, und so über eine Milliarde Menschen über einen Kamm zu scheren als sich ernsthaft damit auseinanderzusetzten, dass die überwiegende Mehrheit der Muslime genauso wie Nicht-Muslime die feigen Anschläge von Paris oder Brüssel auf’s Schärfste kritisieren und verurteilen. Und dass auch wir Zielscheibe sein können.

Dessen ungeachtet weht nach solchen Ereignissen stets ein anderer kühlerer Wind. Dieser Wind, der mich frösteln lässt, hinterlässt auch auf meiner Haut eine unangenehme Gänsehaut. Obwohl mein Aussehen mich vermutlich vor offensichtlichem Fremdenhass und verbalen oder gar physischen Attacken gerettet hat, erlebe ich trotzdem Rassismus und Intoleranz, der sich gezielt gegen meine Religion und Herkunft richtet, eher auf subtile Weise.

- Ich fühle mich ebenfalls verletzt, wenn die Frau mit Kopftuch in der Bahn als Terroristin beschimpft wird.

- Ich fühle mich ebenfalls erniedrigt, wenn der Mann mit Bart an der Supermarktkasse seine Tasche vorzeigen muss und als einziger in der Schlange zu beweisen hat, dass er kein Ladendieb ist.

- Ich fühle mich ebenfalls angegriffen, wenn das schwarzhaarige Kind auf dem Spielplatz gemobbt wird.

Da Empathie keine Grenzen kennen sollte, fühle ich mich ebenfalls verletzt, erniedrigt, angegriffen, wenn christliche Frauen wegen ihrer Kopfbedeckung als christliches Symbol oder wenn Männer wegen ihrem Bart aufgrund ihres hinduistischen Glaubens diskriminiert werden, oder eben das blonde Kind gemobbt wird. Nach solchen Ereignissen wird mein Bild, in dem ich ein fester Bestandteil dieser Gesellschaft, in der ich geboren und aufgewachsen bin, stark erschüttert.

Ich bin dankbar.

Aber ich empfinde auch ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit über das Privileg, sorgenfrei und geborgen aufgewachsen sein zu dürfen. Denn ich bin mir dessen bewusst, dass für viele meiner Landsleute dieser für mich selbstverständliche Zustand ein unerfüllter Traum bleibt. Ich bin dankbar darüber, dass ich mich als selbstständiges und unabhängiges Individuum entwickeln durfte. Ich bin dankbar darüber, dass ich eine Ausbildung genossen habe, die mir jegliche Türen öffnet und mir eine Vielzahl von beruflichen Perspektiven bietet. Ich bin dankbar darüber, dass ich sehr viel mehr Menschen kenne, die mich akzeptieren und lieben, als Menschen, die mich ablehnen und hassen. Es blutet mein Herz für jene, die ebenfalls, wie meine Eltern damals vor 36 Jahren, gezwungenermaßen ihre geliebte Heimat Hals über Kopf verlassen müssen. Menschen, die sich unsicher dessen sind, ob sie es schaffen, sich und ihren Kindern in einem fremden Land, dessen Sprache sie nicht mächtig sind und dessen Mentalität ihnen gänzlich unbekannt ist, eine völlig neue Existenz aufzubauen.

Ich erinnere mich daran, dass die Entscheidung auszuwandern an sich noch lange keine Garantie für ein glücklicheres und sorgloses Leben gewährt. Anders als meine Familie schaffen nur wenige den Sprung in ein besseres, finanziell gesichertes Leben und verbleiben in ihrer gesellschaftlichen Außenseiter-Rolle, in der sie jeden Tag auf’s Neue Anfeindungen und Diskriminierung ausgesetzt sind. Aber ich weiß auch, dass das Leben in der Fremde eine positive Wendung nehmen kann und, dass das Gefühl der Andersartigkeit zwar hin und wieder hochkommt, schon bald jedoch durch Heimatgefühle ersetzt wird.

Wir sind alle gleich.

Nach all den langen und endlosen Diskussionen, den polemischen Auseinandersetzungen und den hitzigen Debatten über Herkunft und religiöse Zugehörigkeit sollten wir die wichtigste Form des aber fokussieren, nämlich, dass dieses kleine Wörtchen die Fähigkeit besitzt, zwischenmenschliche Brücken aufzuschlagen. Wir sollten den verbindenden Charakter des aber hervorheben, nicht den einschränkenden, der uns zunehmend voneinander entfremdet. Es gibt Attribute, die uns von anderen in unserem Aussehen oder spirituellen Gesinnung unterscheiden. Das ist auch gut so. Sie dürfen uns jedoch niemals in unserer Würde oder Gleichberechtigung verletzen.

Wir sind arabisch, deutsch, afghanisch, wienerisch, dunkelhäutig, hellhäutig, schwarzhaarig, rothaarig, blond, grünäugig, braunäugig, agnostisch, muslimisch, buddhistisch, christlich, atheistisch. Aber an erster Stelle sind wir Mensch.

Vielen Dank für den tollen Beitrag. Er spricht mir aus der Seele.

Ich bin froh, dass es Stimmen wie dich gibt, die sich melden und für mehr Toleranz in der Gesellschaft plädieren.

Aber ich bin auch traurig, dass wir das überhaupt machen müssen.

Weiter so.